活動報告|学童クラブ | 学童会議

こばと会学童クラブ事業部では、各クラブの連携強化と職員のスキルアップを目的として、毎月1回「学童会議」を開催しています。

今回は愛和小学校学童クラブを会場に、施設長会議と全体勉強会(環境評価スケール検討・発表会)の二部構成で実施しました。

【前半】施設長会議(9:30〜)

西川統括と5名の施設長が参加し、各クラブの運営状況についての情報共有と意見交換を行いました。(南愛宕学童クラブ施設長は「セーフガーディングのリスクに関する規約づくり」勉強会へ出席のため欠席)

今回の議題には、以下のような内容を取り上げ、日々の運営や安全への意識を高め合う実りある会議となりました。

- 時事ニュースの子どもへの共有:国や都の方針を把握し、現場の運営に生かすための情報共有

- タブレット導入について:個人情報の取り扱いや写真データ管理に関するリスク検討。

- 施設老朽化に伴う安全対策:大人が備えるだけでなく、子ども自身が「自分を守る力」を身につける視点の重要性。

- 6/26(木)第9回 環境評価スケールZoom勉強会(テーマ:夏休みの過ごし方)報告

- 求人の進捗について

- 子どもの精神状態への配慮:日常の様子からイライラやストレスのサインを職員が察知する力の重要性。

【後半】全体勉強会(10:30〜)

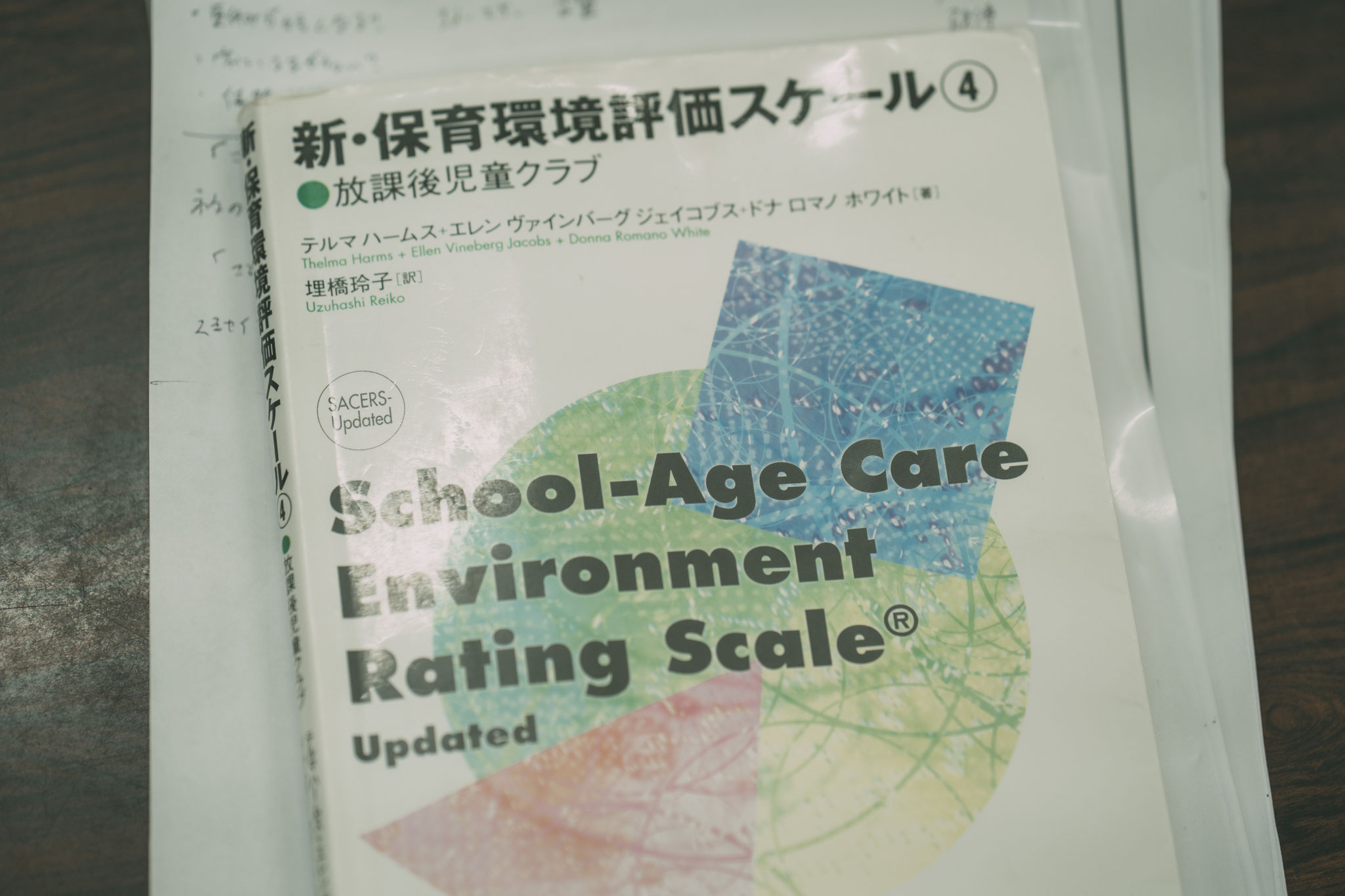

正職員・嘱託職員あわせて23名が参加し、「環境評価スケール」のサブスケール項目「衛生面・緊急時の対応」についての発表・共有を行いました。

各学童クラブが自施設の取り組み状況をハード面・ソフト面の両面から客観的に評価し、 それぞれの「評価ポイント」とその「理由」「工夫点」を発表。 以下のような具体的なテーマが取り上げられました:

- 安全対策の徹底:

-

- 避難訓練の実施、侵入者対応マニュアルの検討、鍵管理の徹底、危険箇所チェックリストの運用など。特に「不審者対応訓練」では、侵入口ごとの対応策や職員間の役割確認が議論されました。

- 衛生管理と習慣づけ:

-

- トイレの使い方、手洗いの意味を伝える声かけ、食事前後の衛生指導など。衛生ポスターの季節ごとの掲示や、子どもが理解しやすい説明工夫も共有されました。

- 薬剤・危険物の保管:

-

- ピューラックスや殺虫剤などの保管場所、使用頻度の高い消毒用品の安全管理。子どもの手が届かない場所・施錠付き保管の必要性など、課題と対策が整理されました。

- 体調不良時の対応体制:

-

- 簡易的な隔離スペースの工夫や、対応マニュアルの有無、日頃の観察・声かけの重要性など。限られたスペースでも柔軟に対応できる体制づくりが求められました。

- 熱中症・誤嚥などのリスク対策:

-

- 夏場の暑さ対策や、食べ物の喉詰まり対応などについても具体的な事例とともに意見交換がなされました。

- 子どもの精神衛生管理「子どもの声」を大切にする視点:

-

- 国のガイドライン(こども家庭庁)改正内容にも触れ、今後は「子どもの意見を聞き取る姿勢」が運営指針としてより強調されていくことが確認されました。

また、「チェックリストの共有化」や「子ども主体の衛生活動・意識づけ」など、実践を通じた気づきも多数発表されました。一部施設では、おやつの時間の見直しや子どもがメニューを選ぶ取り組みなども始まっており、子どもの主体性を育む試みとして注目されました。今後も「学童会議」は、現場での気づきを共有し、子どもたちにとって安全で安心な育成環境を共につくる場として継続していきます。