活動報告|たまっこ |講演会開催

2025年6月21日(土) たまっこ主催の講演会『令和の孫育て』を、家庭支援センター2階会議室にて開催しました。講師はこばと会の元井由隆理事長。こばと会とつながりのある7名の方々が参加し、和やかで温かな雰囲気の中貴重な学びの時間が流れました。

講演会は、参加者同士での自己紹介と、「孫育て」に関する悩みや想いを語り合う時間からスタート。

- 孫に嫌われたくない

- 注意の仕方が難しい

- しつけの線引きが難しい

- 親との価値観の違いに気を遣う

- 昔と違う子育ての考え方に戸惑う

- たまにしか会えないからこそ、接し方に迷う

など、率直な声が多く交わされ、参加者同士の距離も一気に縮まりました。

その後の講演では育児を感情論でなく、論理的に捉えるために子育てに関する調査や研究結果・統計データをスライドを交えて紹介。

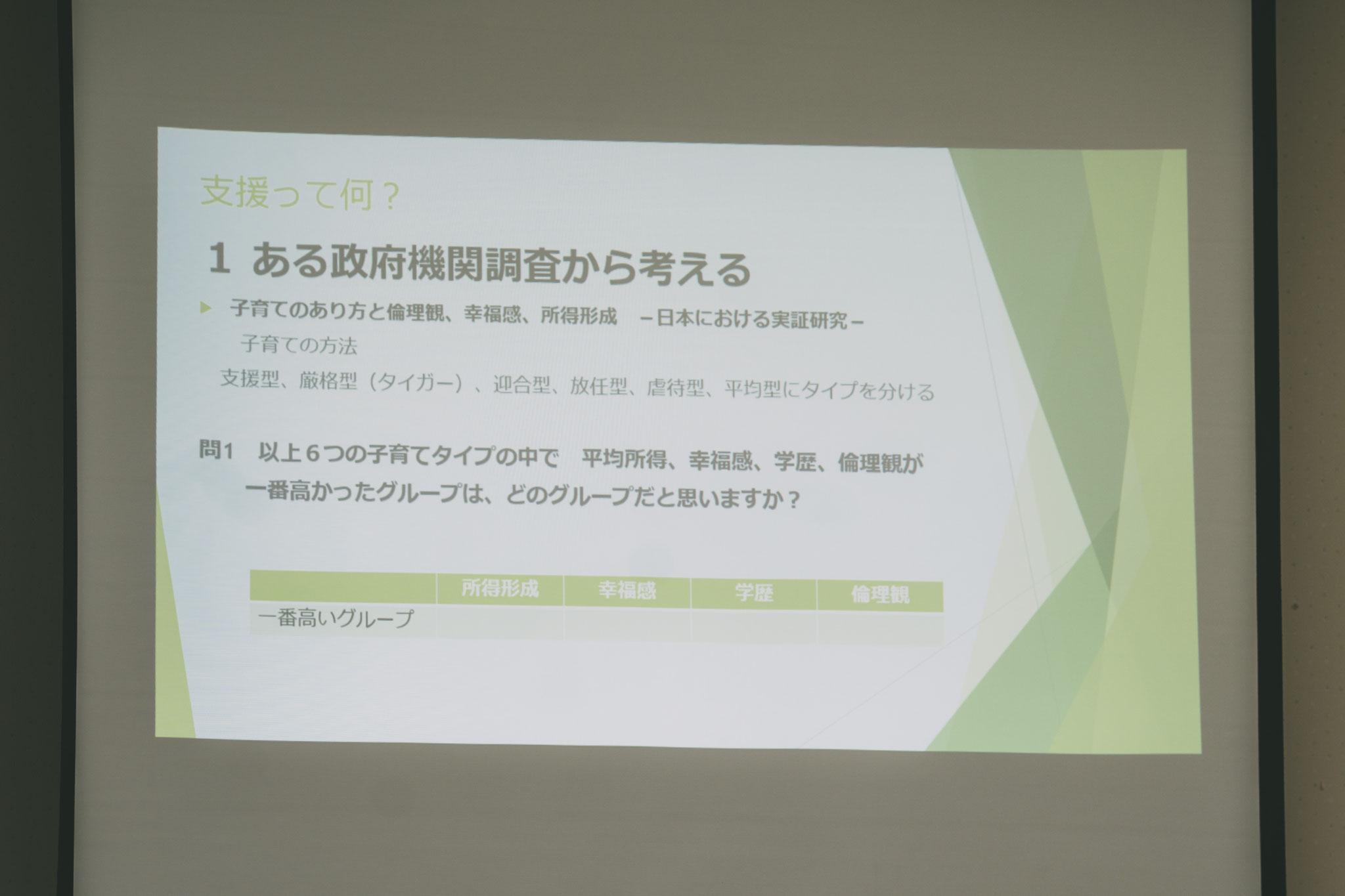

◆ 「支援型」子育ての可能性:

子育てのタイプを「支援型・厳格型・迎合型・放任型・虐待型・平均型」に分類するアメリカ政府調査を紹介し、「支援型」がもっとも子どもの幸福感や倫理観、学歴に好影響を与えると説明されました。子どもを見守り、気持ちを受けとめ、尊重する関わりが、将来の可能性を広げていきます。

◆ 認知と感情、そして行動のつながり:

行動心理学(ABC理論)や認知行動のモデルも紹介され、「大人がどう捉えるか」で、子どもの反応も変わっていくことがわかりました。

◆ 脳科学が明らかにする幼児期の大切さ:

脳の神経系は6歳ごろまでに約90%完成。人格形成の根幹は前頭葉の発達にある。幼児期における環境や対話の質が、その後の人生に大きく影響する。改めて「幼児期のかかわり」が重要であることが、科学的にも裏づけられていることがわかりました。

◆ 子どもとの対話:

対話的な読み聞かせ(dialogic reading)を4週間続けたグループは、言語能力に8.5カ月分の差が出たそうです。

その後、保育現場の実例を交えながら具体的な子どもとの関わり方についてお話しいただきました。「どうしたの?」「なんでそう思ったの?」と問いかけ、子どもの心に寄り添う。否定から入らず、まずは“聴く”ことが信頼関係の第一歩。保育の現場で、子どもたちが自分たち自身でルールや目標を決める姿を見てきたという元井理事長。そんな「対話」による育ちの力が、小学校やその先の社会生活でも生きることを、熱く語ってくださいました。

絵本の読み聞かせでは「この動物はどう思ってるかな?」「次はどうなると思う?」と問いかけながら読むことで、子どもとの対話が深まり、言葉の力も育つとのこと。しつけや手伝いについても「助かるからお願いできる?」「やってくれて嬉しかった、ありがとう」など、子どもの行動を否定したりただ命令するのではなく、思いを伝え、感謝の言葉を添えることで、子どもは自然と協力的になっていきます。

最後に「愛の反対は憎しみではなく、無関心です。」マザー・テレサの言葉を引用しながら、子どもにとって「関心を向けられていること」がどれほど心の支えになるかが語られました。「子どもの意思を受けとめ、耳を傾けてくれる大人がいるだけで、人生が変わるんです」と結ぶ元井理事長。祖父母だからこそできる「関心」と「対話」のあり方を、みなさん自身の体験や思いと重ねながら、温かく学び合う時間となりました。こばと会では今後も、地域の皆さまと共に、子どもたちの育ちを支える場づくりを進めてまいります。ご参加くださった皆さま、ありがとうございました。